NEWSLETTER ABONNIEREN

Sie interessieren sich für die Projekte und Ergebnisse unserer Zukunftslabore? Unser Newsletter fasst die wichtigsten Ereignisse alle zwei Monate zusammen.

Jetzt anmeldenDie Zukunft der Mobilität wird nachhaltiger, effizienter und vernetzter sein als heute. Ab dem Jahr 2035 könnte das „neue, grüne digitale Zeitalter“ eintreffen. Dieses Trendszenario haben die Wissenschaftler*innen des Zukunftslabors Mobilität entwickelt. Es beschreibt, wie Verkehr, Paketzustellung und digitale Technologien zusammenspielen werden:

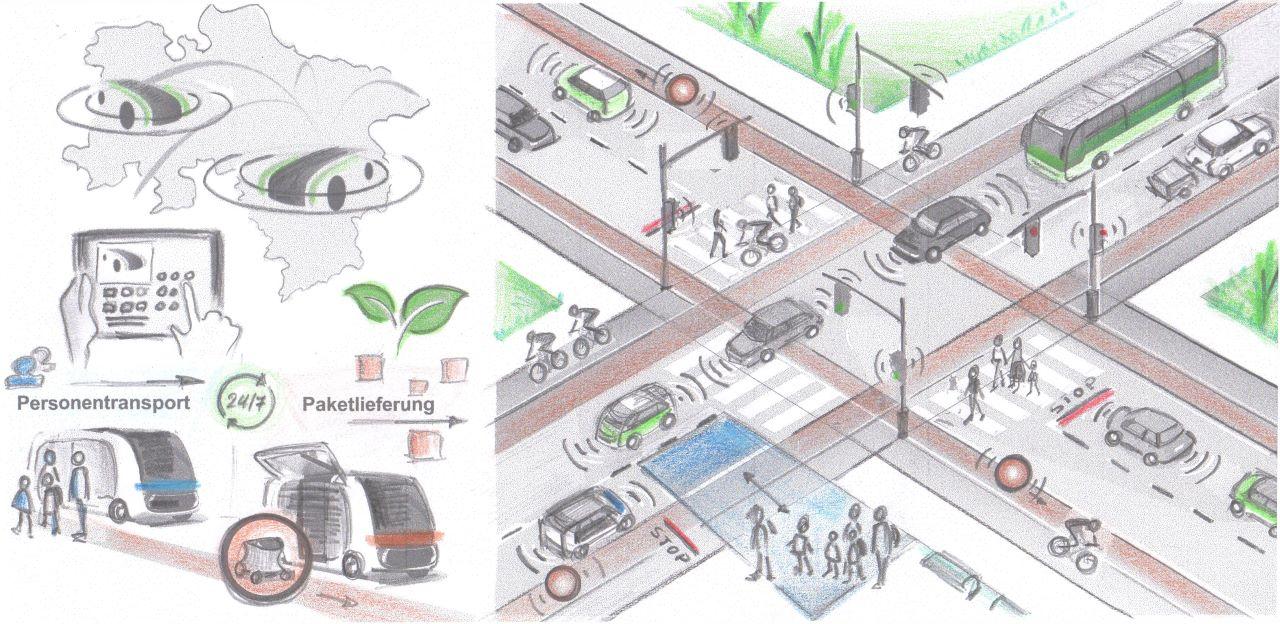

Im „neuen, grünen digitalen Zeitalter“ ist die Mobilität technologisch fortschrittlich. Mobility as a Service ermöglicht es, verschiedene Verkehrsmittel über Apps zu planen, zu buchen und zu bezahlen. Fahrzeuge kommunizieren nahtlos mit Verkehrsinfrastrukturen und Passant*innen, navigieren, bremsen und laden autonom. Eine intelligente Verkehrssteuerung optimiert den Verkehrsfluss und minimiert Staus. Elektrofahrzeuge und Sharing-Modelle haben den CO₂-Ausstoß reduziert. Öffentliche Shuttles verfügen über unterschiedliche Fahrgastkapazitäten, bedienen flexible Haltestellen und fahren zum Teil schon autonom. Ein Remote-Flottenmanagement erfasst Lenk- und Ruhezeiten sowie Kilometerstände und Routen digital. Die Paketzustellung erfolgt effizient durch Drohnen, autonome Fahrzeuge und Roboter erledigen die Prozesse in Warenlagern und die Warenverteilung. Vernetzte Internet-of-Things-Systeme ermöglichen die Echtzeitverfolgung von Waren, während Künstliche Intelligenz (KI) Routenplanung und Logistik optimiert. Im Handel sind Online- und Offline-Kanäle vollständig miteinander verbunden, sodass Kund*innen Waren entweder online bestellen und sich liefern lassen oder im Laden abholen können (Omni-Channel-Strategien).

Im Forschungsjahr 2024 erstellten die Wissenschaftler*innen elf Beispielsituationen, die das Szenario konkretisieren (z. B. die intelligente Verkehrssteuerung, die verteilte Umfelderfassung oder die gebündelte Paketzustellung). Um einen Einblick in die Beispielsituationen zu geben, wird eine davon im Folgenden näher beschrieben: die virtuelle Haltestelle.

Die virtuelle Haltestelle beschreibt, dass Kommunen ihren öffentlichen Personennahverkehr mit flexiblen, autonomen Shuttles erweitert haben. Diese Shuttles sind rund um die Uhr unterwegs und halten an virtuellen Haltestellen, die per App angefragt werden. Für die letzte Meile, also den finalen Abschnitt eines Transports bis zum Zielort, kommen autonome Minifahrzeuge zum Einsatz. Sie nutzen eigene Fahrspuren, stoppen bei Hindernissen und liefern Pakete direkt an ihren Zielort. Die autonomen Transporter fahren auf der Straße und werden automatisch zur Paketstation geleitet.

Nachdem die Wissenschaftler*innen diese Beispielsituationen erstellt hatten, untersuchten sie, welche Akteure zur Umsetzung des Szenarios involviert werden müssen. Sie identifizierten Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen sowie industrielle Großunternehmen aus der Automobilbranche als relevante Akteure, da sie am Entwicklungs- und Produktionsprozess zukünftiger Technologien beteiligt sind. Zudem zählen Kommunen und Städte zu den Stakeholdern, die involviert werden sollten, weil sie für die Verkehrsplanung und den öffentlichen Personennahverkehr zuständig sind.

Daraufhin versetzten sich die Wissenschaftler*innen in die Lage dieser Akteure und analysierten, welche Informationen die Akteure benötigen, um mit der Entwicklung bzw. Umsetzung digitaler Mobilitätssysteme beginnen zu können. Ein zentraler Aspekt ist, dass die Akteure bei der Entwicklung und dem Einsatz digitaler Innovationen sorgfältig abwägen müssen, welche Technologien sie nutzen, wie sie diese integrieren und optimieren und wie sie mögliche Herausforderungen bewältigen können, z. B. die hohen Investitionskosten, schnelle technologische Veränderungen oder regulatorische Unsicherheiten.

Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen und Unsicherheiten zu begegnen, sind digitale Tools, die Verkehrssituationen simulieren, Innovationen zunächst in der Simulation darstellen und erproben können und dann die Implementierung im Feld erleichtern sowie deren Betrieb optimieren.

Auf diesem Weg können die Akteure z. B. autonome Fahrzeugfunktionen und deren begleitenden Datenhaushalt virtuell testen, bevor sie in die praktische Umsetzung gehen. Das spart Kosten und Zeit. Daher prüften die Wissenschaftler*innen öffentlich zugängliche und kostengünstige Tools, mit denen die Akteure arbeiten könnten. Sie reicherten die Tools mit Mobilitätsdaten an und bereiteten sie für die Akteure auf, um ihnen den Einstieg in die Nutzung zu erleichtern und deren Vorteile aufzuzeigen.

Es gibt zahlreiche digitale Tools auf dem Markt, teilweise Open Source, die zur virtuellen Abbildung von Mobilitätsszenarien dienen. Doch oftmals fehlt der Überblick, welche Tools für welche Zwecke genutzt werden können. Darüber hinaus sind nicht alle Tools intuitiv verständlich, sondern erfordern eine intensive Einarbeitung und zum Teil auch eine eigene Datenaufbereitung. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, diese Tools zu testen und deren Einsatz beispielhaft zu demonstrieren. Wenn die Start-ups, KMU und Großunternehmen aus der Mobilitätsbranche und die Städte und Kommunen wissen, welche Tools sie nutzen können, wie diese anzuwenden sind und welche Möglichkeiten sie bieten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie auch tatsächlich anwenden. Damit würden wir die Entwicklung und Umsetzung innovativer Mobilitätstechnologien weiter vorantreiben.

Beispiele für digitale Tools zur virtuellen Abbildung sind u. a. die Mobilitätslabore des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie der Technischen Universität Braunschweig. Die Labore zeigen Werkzeuge zur Entwicklung innovativer Verkehrslösungen, die dem Trendszenario 2035 Vorschub leisten. Ein Ergebnis des Zukunftslabors Mobilität auf einem interaktiven Monitortisch ist eine virtuelle Darstellung einer Kreuzung in Braunschweig, die zum Testen neuer Technologien genutzt werden kann. Die Erkenntnisse können auf andere Kreuzungen und Kommunen bzw. Städte übertragen werden. Die Wissenschaftler*innen nutzen die Mobilitätslabore u. a. dafür, Kommunen und Städten das virtuelle Entwickeln und Testen zu zeigen. Dabei verläuft der Austausch auf Augenhöhe: Die Verantwortlichen der Kommunen und Städte lernen von den Wissenschaftler*innen, wie sie solche Tools anwenden können und welche Möglichkeiten diese bieten. Im Gegenzug erfahren die Wissenschaftler*innen, welche Herausforderungen seitens der Kommunen und Städte aktuell im Verkehr bestehen und welche Ansprüche die Bürger*innen bezüglich der Mobilität haben. So können sie ihre Forschung an realistischen Herausforderungen ausrichten. Dieser Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis stärkt die Innovationskraft auf beiden Seiten.